ミュージアムなるほど!巡り

今までのミュージアム関連の鑑賞歴、接触人脈そして現在のミュージアム支援機会を生かして、様々な視点によるミュージアムの魅力等をご紹介しながら、アクティブシニアの皆様のゆとり生活設計支援ができれば幸いです。

- コラム一覧

- 第三十一回 京都・祇園の華やいだ空間に、

フェルメール「光の王国展」がとろける。 - 第三十二回 何度でも、自由に、待たずに

「関西ミュージアム-3日間無料入場パス18-」 - 第三十三回 周年を記念した「魅力的な展覧会」が

京都でも、大阪でも続く。 - < 前へ

第三十三回 周年を記念した「魅力的な展覧会」が京都でも、大阪でも続く。

今年(2016年)も年間を通じていくつかの周年を記念した展覧会がそれぞれのミュージアムで開催されている。鑑賞する側にとっては、より多くの情報や魅力を様々な視点や切り口で繰り返し感じる機会に恵まれ、一躍その作家の人となりや関係する国々を理解する絶好の機会になるわけだから楽しい限りであり、そういう機会こそ大切にしたいものであり、場合によっては展示された素晴らしい絵画を通じて歴史や風俗や地理や宗教等を学ぶ機会がどんどん拡散していくから面白い。

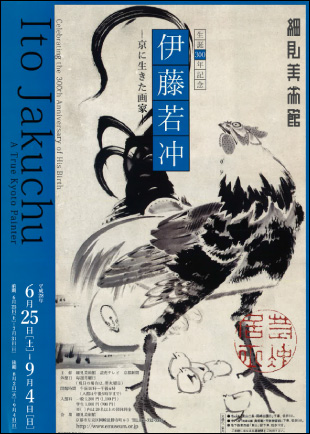

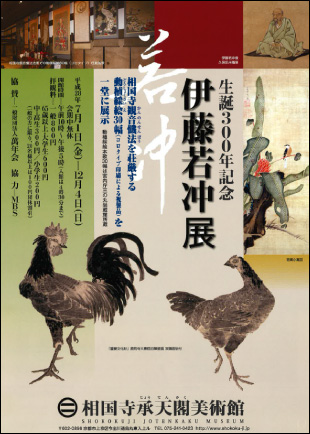

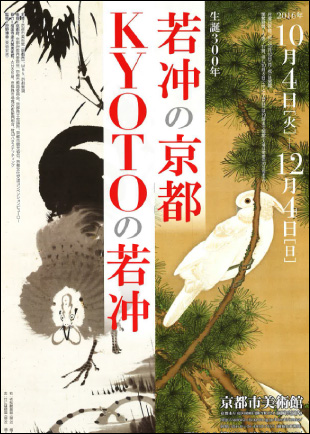

例えば、春の東京都美術館では5時間待ちで話題となり、益々知名度の上がった江戸時代の画家「伊藤若冲」は今年生誕300年を迎え、次々に記念展が開催され多くのファンを魅了し続けている。その4月の東京の騒ぎのあと、関西では6月から京都・細見美術館で「京に生きた画家-伊藤若冲展」、同じく京都・相国寺承天閣美術館では「伊藤若冲展」が、10月からは京都市立美術館にて「若冲の京都・KYOTOの若冲展」が開催されており(~2016.12.4)、そのあと12月13日から開催の京都国立博物館の特別陳列「生誕300年伊藤若冲」(~2017.1.15、”ぐるっとパス” 利用で無料入場可)の展示で締めくくられることになる。そのほか若冲ゆかりの京都の宝蔵寺、両足院、お墓のある石峰寺等が各作品を通して様々な魅力を提供している。この若冲に関して、昨年夏に滋賀県にあるミホ ミュージアムではたくさんの若冲作品を集め、蕪村との比較を通じてそれぞれの魅力を紹介した「生誕三百年 同い年の天才絵師 若冲と蕪村展」が開催され、多くの愛好家を魅了しており、2009年の秋にも同美術館の「若冲ワンダーランド展」にて『象と鯨図屏風』が初公開されるなど充実した素晴らしい展覧会の記憶は今でも強烈に残る。

一方、国と国との国交樹立にまつわる記念の展覧会なども毎年のように開催されているが、この場合相手の国にある素晴らしい作品が公開され、身近なところで思わぬ作品に出くわす絶好の機会すら有りうる。このめったにないチャンスを見逃すのはもったいない。もっともこの手の素晴らしい作品展示は多くの新聞社、テレビ局等の主催・共催のもと繰り返しPRされ、結果的には混雑の中に身を委ねながら、場合によっては作品の魅力を肌で感じるよりも、沢山の人に揉まれながら「やっと」見学出来た事への感激で満たされると言う現象すら引き起こされることがある。過去にちょうど「日蘭交流400周年」を記念して、2000年の4月から7月までの3か月間にわたり大阪市立美術館で開催された「フェルメールとその時代展」ではオランダ<ヨハネス・フェルメール>の作品があの「真珠の耳飾りの少女」を含めて5点も展示され、連日長蛇の列の中60余万人の観客が全国から訪れ、その作品の魅力に酔いしれた。しかも、その作品は大阪のみの公開で終了している。ただその年、相前後して東京等でも「レンブラント、フェルメールとその時代展」が開催され別の作品が展示され多くのファンが集まっている。おそらくこの年のフェルメールの作品群に感激触発され、これを機にフェルメールのファンとなった美術愛好家も少なくないと思う。

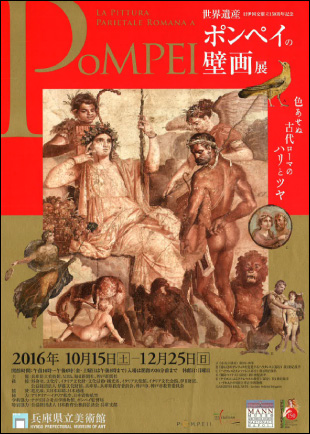

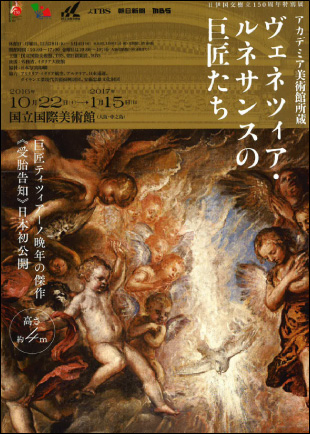

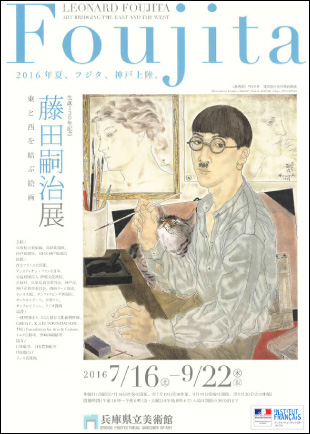

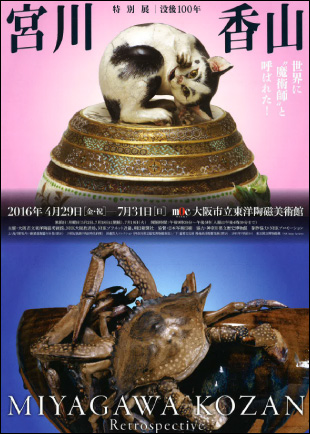

今年は日伊国交樹立150周年記念にもあたり、関連の展覧会が多数開催されている。たとえば東京では「レオナルド・ダ・ヴィンチ展」、「ボツティチェリ展」、「ガラヴアッジョ展」、「メジィチ家の至宝展」、「ミケランジェロ展」等イタリアから続々と名画が到着。一方、関西でも京都文化博物館で昨年「レオナルド・ダ・ヴィンチとアンギアーリの戦い展」、兵庫県立美術館の「ジョルジョ・モランディ展」(すでに終了)、同じく「ポンペイの壁画展(~2016.12.25)」、国立国際美術館の「ヴェネツィア・ルネッサンスの巨匠たち展(~2017.1.15)」など素晴らしい作品に出会うことができる。 そのほか「生誕180年記念富岡鉄斎展」、「生誕130年記念藤田嗣治展」、「生誕110年記念三岸節子展」、「没後100年宮川香山展」など記憶にとどめたい魅力的な画家の展覧会がそこかしこで開催された。それぞれに丁寧に思いをめぐらせると、恵まれた美術鑑賞の環境下で生活していることをしみじみと感じる。

今年も今頃から徐々に2017年度の各ミュージアムの展覧会計画が公表されだしてゆく。様々な美術関連雑誌、新聞や私どもの提供している“ミュージアムぐるっとパス・関西2017”(来年3月に発行の2017年度版に関西及び近隣のミュージアム80余館の展覧会年間全日程一覧を掲載)等で情報を集めながら、様々な作家や海外の国々との記念の展覧会などに思いをめぐらせると、また来年も計画的に美術館に足を運ぶ喜びが限りなく拡がり、絵画との出会いや感動の時間を想像するだけでも楽しいかぎりである。

<展覧会のチラシ>

- 若冲ワンダーランド展

- 若冲と蕪村展

- 伊藤若冲展(細見美術館)

- 伊藤若冲展(相国寺)

- 若冲の京都 KYOTOの若冲展

- ポンペイの壁画展

- ヴェネツィア・ルネサンスの巨匠たち展

- 藤田嗣治展

- 宮川香山展

Warning: include(/home/admin/public_html/ads_tora.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/earthtime/earthtime-club.jp/public_html/culture/column03/033/index.php on line 151

Warning: include(): Failed opening '/home/admin/public_html/ads_tora.php' for inclusion (include_path='.:/opt/php-7.0.33-3/data/pear') in /home/earthtime/earthtime-club.jp/public_html/culture/column03/033/index.php on line 151

Warning: include(/home/admin/public_html/right_side.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/earthtime/earthtime-club.jp/public_html/culture/column03/033/index.php on line 156

Warning: include(): Failed opening '/home/admin/public_html/right_side.php' for inclusion (include_path='.:/opt/php-7.0.33-3/data/pear') in /home/earthtime/earthtime-club.jp/public_html/culture/column03/033/index.php on line 156